KfW Research

Mittelstand und Wettbewerbsfähigkeit

Das aktuelle KfW-Mittelstandspanel zum Download

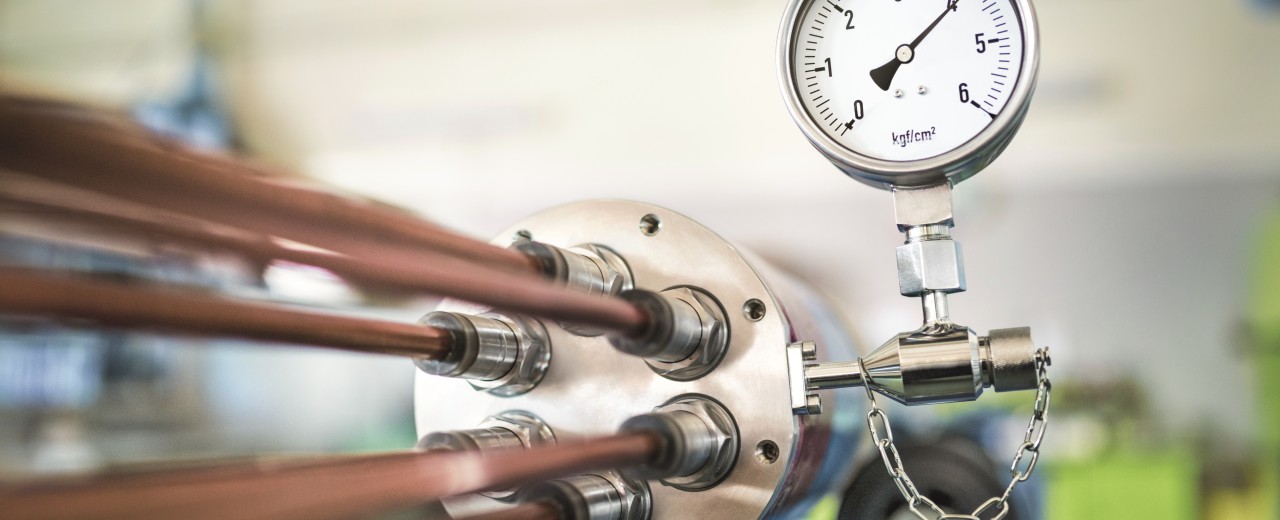

Aktuelle Auswertungen des KfW-Klimabarometers zeigen, dass im Jahr 2022 4,3 % oder rund 160.000 der privaten Unternehmen in Deutschland in die Erzeugung und Speicherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien investiert haben. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr. In Folge der durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gestiegenen Preise für fossile Energieträger wurden Investitionen in erneuerbare Energien attraktiver.

Über die Hälfte der deutschen Unternehmen (54 %) nutzten bereits Strom aus erneuerbaren Energien. Nur jedes zehnte Unternehmen setzte dagegen Wärme aus erneuerbaren Energien ein. In größeren Unternehmen sind sowohl Strom als auch Wärme aus erneuerbaren Energien weiter verbreitet als in kleineren. Die Wärmebereitstellung in Industrie und Gewerbe basiert nach wie vor zum Großteil auf fossilen Energieträgern. Deshalb gilt es jetzt auch die Dekarbonisierung der industriellen Prozesswärmeversorgung stärker in den Fokus zu rücken.

Weitere Publikationen zum Thema Klimaneutralität

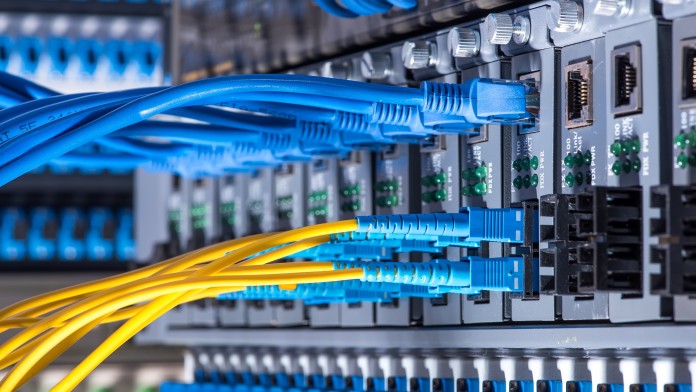

Digitalisierungsaktivitäten trotzen der Konjunktur

Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Schub auf die Digitalisierung im Mittelstand hält an. Die zentralen Ergebnisse des aktuellen KfW-Digitalisierungsberichts Mittelstand sind:

- Der Anteil mittelständischer Unternehmen mit abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben steigt auf 33 %.

- Die Digitalisierungsausgaben sind mit 29,3 Mrd. EUR weiterhin auf hohem Niveau.

- Die Digitalisierungsaktivitäten sind stark auf große Mittelständler konzentriert.

KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2023(PDF, 1 MB, barrierefrei)

Weitere Informationen in unserem Dossier Digitalisierung

Fokus Volkswirtschaft

In Deutschland hat sich Klimaschutz längst als relevanter Wirtschaftsfaktor etabliert. Dies spiegeln auch aktuelle Befragungsergebnisse aus dem KfW-Klimabarometer wider, wonach bereits heute 30 % der Unternehmen in Deutschland – dies sind rund 1,1 Mio. Unternehmen – Waren oder Dienstleistungen anbieten, die zum Klimaschutz beitragen. Dabei haben 12 % oder rund 450.000 Unternehmen ihr Angebot sogar vorrangig auf Klimaschutzgüter ausgerichtet. Besonders aktiv sind Unternehmen aus der Baubranche sowie dem Maschinen- und Fahrzeugbau und der Elektroindustrie.

Ein Blick auf die mittelfristigen Geschäftsplanungen offenbart zudem, dass das Angebot an Produkten und Dienstleistungen mit Klimaschutzbezug weiter an Bedeutung gewinnen wird. Knapp ein Viertel der Unternehmen (22 %) planen in den kommenden drei Jahren ihr Angebot dahingehend auszuweiten.

Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen findet endlich wieder den Weg nach oben und macht im März einen ordentlichen Sprung von 4,9 Zählern auf -16,8 Saldenpunkte. Zwar ist die Stimmung damit noch immer ungewöhnlich schlecht, die Richtung stimmt aber in allen Bereichen.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer März 2024(PDF, 185 KB, barrierefrei)

Studien und Materialien

Die Studie untersucht, welche Gruppen von mittelständischen Unternehmen stark von der Corona-Pandemie betroffen waren, und wie schnell sie sich von den Auswirkungen der Pandemie erholt haben. Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass auch als leistungsstark geltende Unternehmen häufig Umsatzeinbußen erlitten haben. Sie erholten sich jedoch schneller als andere Unternehmen davon. Dies gilt insbesondere für Unternehmen mit guter Bonität sowie innovative sowie bei der Digitalisierung aktive Unternehmen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Mittelstands wurde durch die Pandemie kaum beeinträchtigt.

Kreditmarkt hat Tiefpunkt durchschritten

Das Geschäft mit Unternehmenskrediten schrumpft deutlich. Im dritten Quartal 2023 fielen die von KfW Research berechneten Kreditneuzusagen bereits um 15,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Kreditrückgang im vierten Quartal verlangsamte sich bereits mit -12,5 %. Der deutliche Einbruch wird durch den volumenstarken Vorjahreszeitraum inmitten der Energiekrise getrieben. Der Tiefpunkt am Kreditmarkt ist damit vorerst überstanden.

Die Investitionsausgaben der Unternehmen haben die Kreditvergabe kaum noch gestützt. Die leicht nachlassenden Kreditzinsen und die abgeschwächte Nachfragezurückhaltung hingegen beeinflusste die Kreditentwicklung positiv.

Eine Trendwende auf dem Kreditmarkt setzt jedoch voraus, dass sich die Konjunktur belebt und sich die Zinssenkungserwartungen verfestigen. Aufgrund der pessimistischen Wirtschaftsaussichten, rechnen wir im ersten Halbjahr 2024 noch mit einer geringen Schrumpfung des Kreditgeschäfts. Danach dürfe das Kreditgeschäft wieder zulegen.

Die Frauenquote an der Spitze mittelständischer Unternehmen ist zuletzt wieder deutlich auf 15,8 % gesunken. Im Jahr 2023 wurden 602.000 kleine und mittlere Unternehmen von einer Frau geführt, ein Minus von rund 155.000 Unternehmen. Nach wie vor ist die zurückhaltende Gründungstätigkeit bei Frauen ein Grund für den geringen Chefinnenanteil. Die aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt zudem erstmals den Anteil weiblicher Führungskräfte an sämtlichen Managementpositionen in den mittelständischen Unternehmen. Danach sind im Jahr 2023 rund ein Viertel aller Führungspositionen weiblich besetzt (26 %). Gemessen am Frauenanteil an allen Erwerbstätigen (47 %) sind Frauen bei Führungspositionen in Mittelstand damit unterrepräsentiert. Chefinnen-Unternehmen haben dabei einen fast 5-mal höheren Anteil weiblicher Führungskräfte als männergeführte KMU. Um die Frauenquote an der Spitze mittelständischer Unternehmen zu erhöhen braucht es mehr Gründerinnen.

Zur Sonderseite Frauen

Die Stimmung unter den kleinen und mittleren Unternehmen stagniert im Februar auf niedrigem Niveau. Sowohl die Lageurteile als auch die Erwartungen sind fast unverändert schlecht. Nur im Dienstleistungsbereich und unter den Einzelhandelsunternehmen hellt sich das Geschäftsklima wieder etwas auf. Außerdem sinken die Absatzpreiserwartungen.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Februar 2024(PDF, 142 KB, barrierefrei)

Zum Dossier Konjunktur

Fokus Volkswirtschaft

Bei der Transformation der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität spielt das Finanzsystem eine wichtige Rolle. Denn für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist eine entsprechende Mobilisierung von Kapital notwendig. Daher wird auch in der Kreditvergabe Nachhaltigkeitsinformationen eine zunehmende Bedeutung zukommen. In diesem Prozess befinden sich bislang vor allem die Kreditinstitute und ihre größeren Unternehmenskunden, für den Mittelstand in der Breite sind Nachhaltigkeitsinformationsanfragen noch relativ selten. Die Ergebnisse einer Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel im Herbst 2023 zeigen: im vergangenen Jahr wurde nur bei rund jedem sechsten mittelständischen Unternehmen in Kreditverhandlungen (16 %) das Thema Nachhaltigkeit adressiert. Dies betraf insbesondere größere Mittelständler – hier lag der Anteil bei 45 %. Der Informationsbedarf zum Thema Nachhaltigkeit dürfte zukünftig jedoch weiter zunehmen und auch kleine und mittlere Unternehmen einbeziehen.

Innovationstätigkeit im Mittelstand tritt auf der Stelle

Die Innovationsaktivitäten im Mittelstand profitieren nicht vom Abklingen der Corona-Pandemie. Die zentralen Untersuchungsergebnisse des aktuellen KfW-Innovationsberichts Mittelstand sind:

- Zuletzt 40 % der kleinen und mittleren Unternehmen mit innovativen Produkten und Prozessen.

- Innovationsausgaben konstant bei 34 Mrd. EUR, inflationsbereinigt damit leichter Rückgang.

- Innovationsausgaben im Mittelstand sind stark auf große Mittelständler konzentriert.

KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2023(PDF, 1 MB, barrierefrei)

Weitere Informationen und Veröffentlichungen auf der Themenseite Innovationen

Fokus Volkswirtschaft

Die Besetzung offener Stellen stellt mittelständische Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Insbesondere innovativen Unternehmen fällt die Rekrutierung schwerer. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel liegen die Gründe hierfür in den höheren Anforderungen an die Kompetenzen der Bewerber. Innovative Unternehmen sehen ihre Anforderungen vor allem hinsichtlich der mathematisch-statistischen Fähigkeiten, der Sozial- sowie der Digitalkompetenzen häufiger als nicht erfüllt als andere Unternehmen. Diese höheren Anforderungen sind darauf zurückzuführen, dass innovative Unternehmen neuere Technologien nutzen sowie bei der Arbeits- und Unternehmensorganisation moderner aufgestellt sind. Auch aus den Erfordernissen ihrer Innovationsprozesse resultieren erhöhte Anforderungen bei den genannten Kompetenzen.

Weitere Informationen und Veröffentlichungen auf der Themenseite Innovationen

Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte

Fokus Volkswirtschaft

Die Rückzugsplanungen bei den Inhaberinnen und Inhabern der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland nehmen zuletzt Fahrt auf, wie das neue Nachfolge-Monitoring Mittelstand zeigt: Rund 125.000 mittelständische Unternehmen sollen danach im Zuge einer Nachfolge übergeben werden – und das im Durchschnitt jährlich bis Ende 2027. Dem weiter starken Wunsch einer Nachfolgelösung innerhalb der Familie steht schwindendes Interesse möglicher Nachfolgekandidaten gegenüber. Insgesamt gibt es jährlich nur rund halb so viele Übernahmegründungen wie Nachfolgeplaner im Mittelstand. Der wachsende Engpass erhöht die Anforderungen an die Senior-Generation. Daher ist es sehr erfreulich, dass der Planungsstand der derzeitigen Inhabenden zuletzt so gut war wie nie zuvor. Die Zahl der bereits geregelten Nachfolgen erreicht einen Höchststand. Für fast drei von vier der kurzfristig angestrebten Übergaben bis Ende 2024 haben sich bereits Nachfolger oder Nachfolgerinnen gefunden.

Weitere Informationen auf der Themenseite Generationenwechsel im deutschen Mittelstand

Die Stimmung unter den Mittelständlern trübt sich im Januar 2024 weiter ein, nachdem sie schon im Dezember nachgegeben hatte. Niedriger als jetzt war das Geschäftsklima zuletzt während des Lockdowns im Frühjahr 2020. Wir sehen darin vor allem einen Ausdruck erheblicher Verunsicherung, sodass positive Nachrichten für die Konjunktur nur noch schwer durchdringen. Dennoch gibt es sie. Ein solcher Silberstreif ist die absehbare Erholung der privaten Kaufkraft: Bei nachlassendem Inflationsdruck und steigenden Reallöhnen dürften zentrale Belastungsfaktoren im Verlauf dieses Jahres abnehmen und eine vor allem vom Konsum getragene Erholung einsetzen. Von daher dürfte Deutschland 2024 zumindest wieder leicht wachsen.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Januar 2024(PDF, 255 KB, barrierefrei)

Zum Dossier Konjunktur

Fokus Volkswirtschaft

Die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit bleibt in Deutschland auf einem Tiefpunkt. Nur 23 % der 18–67-Jährigen hätten sich 2022 unabhängig von ihrer aktuellen persönlichen Situation für die berufliche Selbstständigkeit entschieden. Ohne aktuelle und ehemalige Selbstständige sind es sogar nur 17 % der Personen im erwerbsfähigen Alter, allerdings können 30 % es sich vorstellen, sich einmal selbstständig zu machen. Die häufigsten Hemmnisse für die Gründungstätigkeit sind Sicherheitsbedürfnisse, Bürokratie und Kapitalmangel.

Weitere Informationen und Veröffentlichungen in unserem Dossier Existenzgründungen

Fokus Volkswirtschaft

Datenschutz, Steuer- und Arbeitsrecht sowie lange Verwaltungsverfahren sind die mit Blick auf Bürokratie am häufigsten genannten Innovationshemmnisse. Die konkrete Bremswirkung ist jedoch kaum zu beziffern. Um eine unverhältnismäßig starke Belastung der Innovationsaktivitäten durch Bürokratie zu vermeiden, ist es erforderlich, bürokratische Regelungen darauf zu prüfen, ob die intendierten Schutzwirkungen in einem sinnvollen Verhältnis zur innovationshemmenden Wirkung stehen. Bürokratieabbau ist daher ein kleinteiliger Prozess, der Expertenwissen und einen langen Atem erfordert. Eine Möglichkeit, um das Entstehen neuer bürokratischer Belastungen zu verhindern, ist die Umsetzung einer konsequenten Innovationsprüfung neuer rechtlicher Regelungen. Auch die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen und der Schnittstelle zu Unternehmen ist ein Weg, die Belastung der Unternehmen durch Bürokratie zu verringern.

Weitere Informationen und Veröffentlichungen zum Thema Innovationen

Der Kreditzugang bleibt für deutsche Unternehmen beschwerlich. Zwar ist die von den Unternehmen wahrgenommene Kredithürde im vierten Quartal leicht von ihrem Höchstwert zurückgegangen. Trotzdem bewerteten unter den kleinen und mittleren Unternehmen über ein Viertel, nämlich 28,8 % das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen als restriktiv.

Auch das Kreditinteresse der Unternehmen ist weiterhin schwach. Trotz der stark gestiegenen Kreditzinsen im vierten Quartal, hat die Kreditnachfrage keine zusätzlichen Einbußen erfahren, sondern blieb auf niedrigem Niveau stabil. Die restriktive Geldpolitik und die schwachen Konjunkturaussichten sind die Hauptbelastungsfaktoren für das Kreditgeschäft.

Das mittelständische Geschäftsklima erleidet am Jahresende einen Rückschlag. Während im Herbst noch eine Erholungstendenz vorherrschte, sinkt das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Dezember um 3,1 Zähler auf -19,1 Saldenpunkte. Vor allem die Skepsis beim Blick nach vorne hat wieder zugenommen.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Dezember 2023(PDF, 249 KB, barrierefrei)

Zum Dossier Konjunktur

Fokus Volkswirtschaft

Die Energiekrise hat eine Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland ausgelöst und die Sorge um eine zunehmende Deindustrialisierung verstärkt. Die Auslandsinvestitionen des deutschen Mittelstands deuten jedoch auf eine unverändert geringe Tendenz zur Verlagerung von Unternehmensaktivitäten ins Ausland hin: So haben im Zeitraum 2019–2022 gerade einmal 1,7 % aller kleinen und mittleren Unternehmen im Ausland investiert. Vor allem aber planen auch in den kommenden Jahren nicht mehr als 3,8 % – und damit in etwa genauso viele Unternehmen wie vor der Corona-Pandemie – grenzüberschreitend zu investieren. Die Erschließung neuer Absatzmärkte – auch für Klimaschutztechnologien und grüne Produkte – steht dabei klar im Vordergrund. Wichtigste Zielregion mittelständischer Auslandsinvestitionen bleibt Europa. Ungeachtet möglicher Standortverlagerungen zeichnen sich deutliche Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ab, die es dringend zu adressieren gilt.

Weitere Veröffentlichungen zum Thema Deutschland im globalen Umfeld

Fokus Volkswirtschaft

Die Studie untersucht, welche Maßnahmen mittelständische Unternehmen ergreifen, um ihren Fachkräftebedarf zu sichern. Zentrales Ergebnis ist, dass die Unternehmen dabei sehr zielgerichtet und entsprechend ihren Bedürfnissen vorgehen. So favorisieren vor allem große, innovative und bei der Digitalisierung aktive Mittelständler Investitionen in das Knowhow. Auf allgemeine personalpolitische Maßnahmen setzen dagegen häufiger Unternehmen mit älteren Beschäftigten sowie Unternehmen, die keine Hochschulabsolventen beschäftigten.

Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte

Unternehmen fahren Kreditaufnahme zurück

Das Geschäft mit Unternehmenskrediten verliert weiter an Schwung. Im zweiten Quartal fielen die von KfW Research berechneten Kreditneuzusagen bereits um 3,8 % relativ zum Vorjahr, im dritten Quartal dürfte sich der Rückgang sogar auf rund 15 % beschleunigt haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im vergangenen Sommer die Energiekrise und Lieferkettenstörungen die Kreditvergabe auf Rekordwerte getrieben hatten.

Die geldpolitische Straffung hat die Kreditkosten rapide steigen lassen. Unternehmen üben daher bei der Aufnahme neuer Darlehen Zurückhaltung. Einer noch stärkeren Schrumpfung haben die trotz überwiegend schlechter Stimmung deutlich gestiegenen Investitionsausgaben entgegengewirkt.

Auch wenn der Tiefpunkt des Kreditwachstums bereits hinter uns liegen dürfte, ist mit einem Andauern der Flaute zu rechnen. Die Gemengelage aus schwachem Wachstum, hohen Zinsen und trüben Geschäftserwartungen spricht für eine schwache Entwicklung der Kreditvergabe bis in das neue Jahr hinein.

KfW-Kreditmarktausblick Dezember 2023(PDF, 125 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Durch den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ergeben sich neue Anforderungen an die beruflichen Fähigkeiten der Beschäftigten (z.B. hinsichtlich spezifischem wirtschaftlichem, technischem, oder digitalem Know-how). Ergebnisse aus einer Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel zeigen, dass es über der Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen (59 %) an einer oder mehrerer dieser Kompetenzen mangelt. Bei der Beschaffung der fehlenden Qualifikationen setzen Unternehmen vermehrt auf kurze Weiterbildungsmaßnahmen - mit häufig begrenzter Qualifikationswirkung. Um einer Koexistenz von Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, ist eine Ausweitung der Weiterbildungsaktivitäten notwendig. Hierbei können sich finanzielle Fördermaßnahmen, gezielte Informations- bzw. Beratungsangebote oder eine zunehmende Formalisierung des Weiterbildungsangebotes (z.B. durch Festlegung von Mindeststandards) als hilfreich erweisen.

Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte

Fokus Volkswirtschaft

Die geldpolitische Wende, die im Sommer 2022 eingeleitet wurde, hat das Finanzierungsumfeld der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland spürbar verändert. Eine Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel vom September 2023 zeigt: rund sieben von zehn Unternehmen, die im laufenden Jahr Kreditverhandlungen mit Banken oder Sparkassen geführt haben, bewerteten den ihnen angebotenen Zinssatz als zu hoch. Erst mit deutlichem Abstand folgen andere Probleme.

Dementsprechend gedämpft ist aktuell auch die grundsätzliche Neigung von KMU, Bankkredite zur Finanzierung von Investitionen in Betracht zu ziehen. Im September 2023 gaben rund 42 % der KMU an, dass sie gegenwärtig einen Bankkredit zur Investitionsfinanzierung nutzen würden - im Herbst 2017 waren es noch 66 %. Fast die Hälfte derjenigen Unternehmen, die sich aktuell gegen eine Kreditfinanzierung aussprechen, gaben als Grund die hohen Zinsen an (45 %). Zum Vergleich: im September 2017 lag dieser Anteil nur bei 8 %.

Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland steigt im November um genau einen Zähler auf -15,9 Saldenpunkte. Damit verdichten sich die Hinweise, dass der konjunkturelle Talboden durchschritten ist. Noch beruht der Stimmungsaufschwung aber nur auf weniger pessimistischen Geschäftserwartungen.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer November 2023(PDF, 129 KB, barrierefrei)

Zum Dossier Konjunktur

Trotz Energiekrise: Anstieg der Klimaschutzinvestitionen deutscher Unternehmen im Jahr 2022 um real 18 %

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten infolge der Energiekrise sind die Klimaschutzinvestitionen der Unternehmen in Deutschland im Jahr 2022 um real 18 % angestiegen – auf 72 Mrd. EUR. Das zeigt das KfW-Klimabarometer 2023. Neben den stark gestiegenen Energiepreisen für fossile Energieträger, die Investitionen in die Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien attraktiver gemacht haben, dürften auch Vorzieheffekte aufgrund der sich abzeichnenden Fremdkapitalverteuerung und steigender Investitionsgüterpreise vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 den Klimaschutzinvestitionen einen Schub verliehen haben. Das Wachstumsplus der Klimaschutzinvestitionen im vergangenen Jahr ging dabei auf das Konto größerer Unternehmen und Mittelständler ab 10 Beschäftigte. Die Ergebnisse zeigen auch, dass fast zwei Drittel der deutschen Unternehmen Klimaschutz zumindest teilweise in ihrer Strategie verankert haben. Bei der Operationalisierung besteht allerdings noch Luft nach oben. Rund 70 % der Unternehmen haben bislang keine konkreten Pläne zur Treibhausgasminderung entwickelt, dies betrifft vor allem kleine und mittlere Unternehmen.

KfW-Klimabarometer 2023(PDF, 565 KB, barrierefrei)

Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf der Themenseite KfW-Klimabarometer

Nach fünf Rückgängen in Folge bekommt das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen im Oktober endlich die Kurve. Es steigt um 2,1 Zähler auf -17,1 Saldenpunkte. Der Talboden der Unternehmensstimmung ist wohl durchschritten.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Oktober 2023(PDF, 184 KB, barrierefrei)

Zum Dossier Konjunktur

Belastungsfähigkeit des Mittelstands wird auf die Probe gestellt: bislang nur leichte Blessuren, aber erhöhte Anspannung ist spürbar

Erneut wurde im zurückliegenden Jahr die Resilienz der mittelständischen Unternehmen auf die Probe gestellt. Doch trotz aller Belastungsfaktoren sind die Blessuren überschaubar geblieben. Die Investitionen und die Umsätze haben zugelegt, auch preisbereinigt standen Zuwächse zu Buche. Die Gewinnmargen wurden dennoch belastet, trotz teilweiser Kostenweitergabe. Die Kapitalstruktur der Unternehmen zeigt sich aber insgesamt robust. Die Liquiditätslage ist komfortabel, die Schuldentragfähigkeit ist weiter gegeben Auch die Eigenkapitalausstattung blieb trotz Energiekrise stabil. Aktuell blicken die Unternehmen aber mit Skepsis auf ihre Geschäftsentwicklung: Die Konjunkturaussichten sind gedämpft, die Investitions- wie auch die weiteren Umsatzaussichten sind eingetrübt und der Kreditzugang wird schwieriger. Das zeigt das KfW-Mittelstandspanel 2023 und gibt ein umfassendes Lagebild zur gegenwärtigen Situation im Herbst 2023 als auch zur Entwicklung der Unternehmen im abgelaufenen Jahr.

KfW-Mittelstandspanel 2023(PDF, 1 MB, barrierefrei)

Das Geschäftsklima der Mittelständler hat sich zum Sommerausklang kaum noch verschlechtert, die Geschäftserwartungen allein klettern sogar erstmals wieder leicht nach oben. Gleichzeitig offenbart der Blick in die Segmente ein differenziertes Bild: Bei den Mittelständlern verbessert sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und dem Großhandel und bei den Großunternehmen sogar über alle Hauptwirtschaftsbereiche hinweg. Der konjunkturelle Talboden könnte erreicht sein.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer September 2023(PDF, 206 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Der deutsche Mittelstand ist im Bereich Klimaschutz schon aktiv: mehr als die Hälfte der KMU plant in den kommenden drei bis fünf Jahren fest mit Klimaschutzinvestitionen oder diskutiert darüber. Gemessen am immensen Investitionsbedarf, der zur Erreichung des Klimaneutralitätszieles notwendig ist, besteht jedoch noch Steigerungsnotwendigkeit. Ergebnisse aus einer Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel zeigen, dass die KMU bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzinvestitionen mit einer Vielzahl an Hemmnissen konfrontiert sind, vor allem in den Bereichen Wirtschaftlichkeit und Finanzierung. Um diese Hemmnisse anzugehen bedarf es eines breiten Mix an Instrumenten. Darunter fallen insbesondere die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, damit sich die Unternehmen überhaupt erst auf den angestrebten Klimaneutralitätspfad begeben, sowie Ansatz an den finanziellen Hemmnissen z.B. in der Unterstützung neuartiger Klimaschutztechnologien.

Vielfältige Hemmnisse bremsen Klimaschutzinvestitionen im Mittelstand(PDF, 279 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Das vergangene Jahr war von turbulenten Preisentwicklungen auf den Energiemärkten gekennzeichnet. Zuletzt waren die Sorgen vieler mittelständischer Unternehmen vor einer finanziellen Überforderung durch hohe Energiepreise jedoch gesunken. Ausschlaggebend hierfür waren unter anderem umfangreiche Maßnahmen zur Verringerung des eigenen Energieverbrauchs oder zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die massiven Anstrengungen der Unternehmen haben sich ausgezahlt: Im Mai 2023 war der Energiekostenanteil am Umsatz niedriger als vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Für viele mittelständische Unternehmen sind weitere Energieeinsparungen aber mit großen Herausforderungen verbunden. Das trifft vor allem auf kleinere sowie auf energieintensive Unternehmen zu. Es ist daher ratsam mit Hilfe geeigneter Maßnahmen, wie Beratung oder finanzieller Förderung, die Unternehmen bei der Identifizierung und Umsetzung weiterer Energieeinsparmaßnahmen zu unterstützen.

Die bereits schlechte Stimmung unter den Mittelständlern verschlechtert sich weiter: Ihr Geschäftsklima sinkt zum vierten Mal in Folge und fällt im August auf den niedrigsten Stand seit den akuten Energiesorgen im Oktober letzten Jahres. Wie schon im Vormonat geben die Geschäftslageurteile stärker nach als die Geschäftserwartungen. In den Großunternehmen trübt die Stimmung allerdings noch deutlicher ein als im Mittelstand. Alles in allem wird sich die deutsche Wirtschaft wohl lediglich in Trippelschritten aus dem breiten Konjunkturtal herausarbeiten können.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer August 2023(PDF, 150 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Leasing ist ein im Mittelstand etabliertes Beschaffungsinstrument. Dies zeigen erstmalig repräsentative Zahlen des KfW-Mittelstandspanels zur Leasingnutzung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Zuletzt hat mehr als jeder fünfte Mittelständler in Deutschland Leasing zur Anschaffung von Anlagegütern in Anspruch genommen.

Die Nutzung von Leasing im Mittelstand wird aber vor allem vom Pkw-Leasing dominiert. Rund 80 % der KMU, die in den Jahren 2021 oder 2022 Leasingverträge abgeschlossen haben, taten dies, um Pkw anzuschaffen.

Auch ein direkter Vergleich zur klassischen Investition (Kauf) verdeutlicht die weiterhin nachrangige Bedeutung von Leasing bei der Beschaffung von Anlagegütern. Nichtsdestotrotz hat Leasing das Potenzial einen wichtigen Beitrag bei der dualen Transformation der Wirtschaft zu leisten. Denn für Investitionsprojekte in den Bereichen Digitalisierung und Klimaneutralität bietet sich Leasing als geeignete (Finanzierungs-) Alternative an.

Volkswirtschaft Kompakt

Unternehmen, die Klimaschutz (teilweise) in ihrer Unternehmensstrategie verankert haben, rechnen mit einem Anteil von 66 % häufiger mit Problemen bei der Stellenbesetzung als Unternehmen, die Klimaschutz nicht in ihrer Strategie berücksichtigen (59 %). Das zeigen aktuelle Ergebnisse aus dem KfW-Mittelstandspanel. Die Unterschiede in den Stellenbesetzungsproblemen sind häufig auf fehlende digitale Fähigkeiten und Qualifikationen der Bewerbenden zurückzuführen. Damit mangelnde (Digital-)Kompetenzen nicht zum zentralen Hindernis der Dekarbonisierung werden, sollten Aus- und Weiterbildungsangebote auf die Qualifikationsanforderungen grüner Unternehmen zugeschnitten werden. Insgesamt gilt es zudem relevante Schnittstellenkompetenzen zu identifizieren und vermehrt in das Bildungsangebot zu integrieren, da Klimaschutz im unternehmerischen Handeln an vielen Stellen Berührungspunkte zu weiteren Themengebieten aufweist.

Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte für Deutschland

Fokus Volkswirtschaft

Deutsche Unternehmen befinden sich bei der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte auf einem guten Weg: Ergebnisse des KfW-Klimabarometers zeigen, dass der Anteil elektrisch betriebener Pkw zuletzt bei rund 15 % über alle Unternehmensklassen hinweg lag und damit deutlich höher ist als bei Privathaushalten. Unternehmen neigen aber auch dazu, häufiger Plug-in-Hybride und große, energieintensive Fahrzeuge einsetzen. Hier könnte eine Reformierung der Dienstwagenbesteuerung Anreize für mehr Emissionseffizienz schaffen.

Im Bereich der Nutzfahrzeuge sind E-Fahrzeuge mit einem Anteil von rund 2 % bisher kaum verbreitet. Gründe dafür sind eine spätere technische Verfügbarkeit, höhere Anschaffungskosten und eine noch kaum vorhandene Hochleistungsladeinfrastruktur. Dementsprechend dürften hier Anreize für weitere Technologieentwicklungen und ein Ausbau der Ladeinfrastruktur einem schnellen Markthochlauf klimafreundlicher Antriebsarten Vorschub leisten.

Der Unternehmensfuhrpark – ein wichtiger Hebel für die Klimaneutralität(PDF, 249 KB, barrierefrei)

Weitere Veröffentlichungen zum Thema Klimaneutralität

Nach den Rekordzuwächsen im vergangenen Jahr erreichte das von KfW Research berechnete Kreditneugeschäft deutscher Banken mit Firmenkunden im ersten Quartal nur noch knapp den Vorjahreswert. Auch für das zweite Quartal deuten die bereits verfügbare Daten auf Stagnation hin. Die Banken tendieren bei der Kreditvergabe weiter zur Vorsicht, aber ein Ende der Straffungen der Kreditzugangskriterien scheint in Sichtweite zu kommen.

Die Kreditnachfrage entwickelt sich indes verhalten. Krisenbedingte Liquiditätsbedarfe haben sich weitgehend zurückgebildet. Hohe Zinsen und schwache Konjunkturaussichten dämpfen den Appetit auf Finanzierungen zu Investitionszwecken.

Für das dritte Quartal rechnen wir mit einem Rückgang des Neugeschäfts um 10 % ggü. dem außerordentlich starken Vorjahresquartal. Falls sich die Investitionstätigkeit der Unternehmen jedoch schwächer zeigt als von uns erwartet, könnte die Schrumpfung der Kreditvergabe noch deutlicher ausfallen.

KfW-Kreditmarktausblick August 2023(PDF, 157 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen haben KMU im vergangenen Jahre sorgenvoll auf ihre Kapitalstruktur blicken lassen. Doch wie schon zuvor hat der Mittelstand auch in dieser Krise Flexibilität bewiesen. Umfangreiche Anpassungsmaßnahmen haben die Unternehmen befähigt, die gestiegenen Energiekosten besser zu schultern.

Dies hat auch den Druck auf die Kapitalstruktur der KMU reduziert, wie eine aktuelle Sonderbefragung des KfW-Mittelstandspanels vom März 2023 zeigt. Wieder deutlich optimistischer blicken die KMU derzeit auf die Entwicklung ihrer Eigenkapitalquote im laufenden Geschäftsjahr. Fast drei Viertel der Unternehmen erwarten, dass sie ihre Eigenkapitalausstattung im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren konstant halten oder sogar verbessern können.

Vieles deutet also darauf hin, dass der Mittelstand mit Blick auf seine Eigenkapitalausstattung die Energiekrise mit überschaubaren Blessuren überstanden hat.

Fokus Volkswirtschaft

Die demografische Alterung setzt Unternehmen bei Nachfolgen gleich doppelt unter Druck: Auf der einen Seite steigt die Zahl an nachfolgebereiten Inhaberinnen und Inhaber, während parallel auf der anderen Seite die Zahl an potenziellen Übernehmerinnen und Übernehmern sinkt. Eine höhere Sichtbarkeit von Positivbeispielen sowie eine bessere Informationsbereitstellung zu Finanzierungsmöglichkeiten sind Ansatzpunkte zum Gegensteuern.

Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen

Nach der Lockerung der Kreditvergabepolitik zu Jahresbeginn überwog bei den Finanzinstituten im zweiten Quartal wieder die Vorsicht. Sowohl für den Mittelstand als auch für Großunternehmen waren überdurchschnittlich hohe Hürden beim Kreditzugang zu überwinden. Während die KfW-ifo-Kredithürde (25,6 %) für KMU sich kaum bewegte, gaben merklich mehr größere Unternehmen (17,9 %) an, auf restriktive Banken zu treffen.

Positives gibt es über die kleinen und mittleren Dienstleister und die großen Bauunternehmen zu berichten. Für Kreditinteressierte aus diesen beiden Wirtschaftsbereichen gestalteten sich Kreditverhandlungen nun deutlich einfacher, nachdem sie zuvor auf besonders große Skepsis bei den Banken gestoßen waren.

Der Einstieg in das Sommerquartal ist stimmungsmäßig misslungen. Das mittelständische Geschäftsklima sinkt im Juli auf den niedrigsten Wert seit November letzten Jahres. Anders als in den Vormonaten geben diesmal die Geschäftslageurteile stärker nach als die Erwartungen. Der vorsichtige Optimismus aus dem Frühjahr hat sich verflüchtigt, die konjunkturelle Hängepartie geht vorerst weiter.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Juli 2023(PDF, 160 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Grüne Gründungen können den Wandel zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen Wirtschaftsweise aktiv mitgestalten. Dabei stehen die Gründerinnen und Gründer vor spezifischen Herausforderungen, für deren Bewältigung sie Unterstützung brauchen können. Dafür ist zunächst zu klären, welche Gründungen für die grüne Transformation besonders wichtig sind und was „grün“ eigentlich bedeutet. Ein von der KfW in Auftrag gegebenes Gutachten hat sich mit diesen Fragen befasst und eine mögliche Definition erarbeitet.

Grüne Gründungen: eine Taxonomie(PDF, 143 KB, barrierefrei)

Die zugrunde liegende Studie finden Sie hier: Finanzierungs- und Förderbedarfe von Grünen Gründungen(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)

Weitere Analysen auf unserem Dossier Existenzgründungen

Jedes zehnte der 3,8 Mio. kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland steht im globalen Wettbewerb. Vor allem größere mittelständische Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, die zu den wesentlichen Treibern von Umsätzen, Beschäftigung und Investitionen im Mittelstand gehören, konkurrieren mit Wettbewerbern aus dem Ausland. Diese kommen häufig aus Europa, aber auch aus China, anderen Regionen Asiens und den USA. Gegenwärtig sieht sich der deutsche Mittelstand im internationalen Wettbewerb in vielerlei Hinsicht gut aufgestellt. Auch mit Blick auf ihre zukünftige Wettbewerbsposition sind die Unternehmen überwiegend zuversichtlich, sehen aber auch deutlichen Handlungsbedarf. Der Abbau von Bürokratie, die Bekämpfung des Fachkräftemangels, die Schaffung von Akzeptanz für die grüne Transformation durch die Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen, die Sicherung der Rohstoff- und Energieversorgung und das Vorantreiben der Digitalisierung sind wichtige Ansatzpunkte.

KfW-Internationalisierungsbericht 2023(PDF, 2 MB, barrierefrei)

Weitere Analysen zum Thema Deutschlands starke Verbindung zur Weltwirtschaft

Die Studie untersucht, wie die strategische Ausrichtung von Unternehmen mit der Betroffenheit von Digitalisierungshemmnissen zusammenhängt. Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass die Betroffenheit von Hemmnissen mit dem Ambitionsniveau der strategischen Ausrichtung der Digitalisierungsaktivitäten steigt. So stoßen Unternehmen, die eine Vorreiterstrategie hinsichtlich einer Technologie bzw. der Kosten verfolgen, sowie Unternehmen mit einer Wachstumsstrategie häufiger als andere Unternehmen auf Hemmnisse, wie fehlendes IT-Knowhow oder fehlende Finanzierungsmöglichkeiten. Für Unternehmen, die eine Standardisierung ihrer Angebotspalette anstreben, stellen die notwendige Umstellung der Arbeits- und Unternehmensorganisation sowie der IT die herausragenden Probleme dar. Dagegen sind Unternehmen mit einer geringen strategischen Ausrichtung ihrer Digitalisierungsaktivitäten von allen Hemmnissen unterdurchschnittlich stark betroffen.

Weitere Informationen auf unserem Dossier Digitalisierung im Mittelstand

Innovatorenquote sinkt im zweiten Jahr der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren bei den Innovationsaktivitäten der mittelständischen Unternehmen. Die zentralen Untersuchungsergebnisse des aktuellen Berichts sind:

- Die Innovatorenquote im Mittelstand sinkt auf 40 %.

- Die Innovationsausgaben bleiben mit 33,9 Mrd. EUR in 2021 stabil gegenüber dem Vorjahr.

- Der Anteil innovativer Unternehmen steigt mit zunehmender Unternehmensgröße.

- Die Linderung des Fachkräftemangels ist zentraler Ansatzpunkt für mehr Innovationen.

KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2022(PDF, 1 MB, barrierefrei)

Weitere Informationen auf unserer Themenseite Innovationen

Fokus Volkswirtschaft

Die Studie untersucht den Anteil materieller Investitionen an den Digitalisierungsausgaben. Zentrales Ergebnis ist, dass materielle Investitionen lediglich 37 % der Digitalisierungsausgaben im Mittelstand ausmachen. Vor allem bei ambitionierten Vorhaben ist der Anteil materieller Investitionen gering. Dies erschwert die Stellung von Kreditsicherheiten aus dem Projekt und dürfte - neben der Unsicherheit über den Projekterfolg - ein wesentlicher Treiber der Schwierigkeiten sein, Digitalisierungsprojekte extern zu finanzieren. Um die Finanzierungsproblematik zu lindern, bieten sich zwei Handlungsoptionen an: Ein Ansatzpunkt könnte der Ausbau des Angebots an Förderinstrumenten sein, die das Ausfallrisiko tragen und die nicht die Stellung von Sicherheiten erfordern. Ein anderer Ansatzpunkt kann sein, immaterielle Vermögenswerte – wie Markenrechte, Patente und weitere Schutzrechte für intellektuelles Eigentum – für die Nutzung als Kreditsicherheiten zu erschließen.

Weitere Informationen auf unserem Dossier Digitalisierung im Mittelstand

Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen stürzt im Juni regelrecht ab. Gegenüber dem Vormonat sinkt es um 5,4 Zähler, also fast so stark wie unmittelbar nach dem Gaslieferstopp im vergangenen September. Ursächlich ist vor allem ein Pessimismusschub bei den Erwartungen, aber auch die Lagebeurteilung gibt deutlich nach. Gute Nachrichten bietet das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer im Juni lediglich mit Blick auf die künftige Inflationsentwicklung, denn der seit nunmehr neun Monaten anhaltende Rückgang der Absatzpreiserwartungen setzt sich ungebremst fort.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Juni 2023(PDF, 248 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Die globale Erderwärmung stellt eine Bedrohung für die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und der wirtschaftlichen Aktivitäten dar. Auch in Deutschland und Europa sind die Folgen des Klimawandels durch Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitzewellen oder Starkregen bereits deutlich spürbar. Die dadurch ausgelösten volkswirtschaftlichen Schäden sind heute schon beträchtlich.

Befragungsergebnisse aus dem KfW-Klimabarometer zeigen, dass sich 41 % der Unternehmen in Deutschland aktuell (15 %) oder perspektivisch (26 %) von den negativen Folgen des Klimawandels betroffen sehen. Dementsprechend hat auch nur ein Teil (14 %) bereits Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt. Verbesserte Informationsbereitstellung über mögliche Gefahren von Klimaphänomenen vor Ort kann die Unternehmen in Zukunft darin unterstützen, ihre Risikoeinschätzung zu schärfen und sich damit angemessen auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.

Das Geschäftsklima der kleinen und mittelständischen Unternehmen unterbricht seine Erholungsrally nach sechs Anstiegen in Folge. Ursächlich ist eine deutliche Eintrübung der Geschäftserwartungen bei einer unverändert durchschnittlichen Geschäftslage. Noch deutlicher trübt sich die Stimmung in den Großunternehmen ein. Die Absatzpreiserwartungen setzen indes ihren Abwärtstrend fort.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Mai 2023(PDF, 163 KB, barrierefrei)

Nach dem Rekordwachstum im Sommer hat sich das Geschäft mit neuen Unternehmensdarlehen im Schlussquartal 2022 wieder beruhigt. Die Entspannung an den Energiemärkten und das Abklingen der Lieferkettenprobleme sorgt dafür, dass die Unternehmen weniger Finanzierungen benötigen, um die ungeplanten Mittelbedarfe abzudecken.

Dennoch war der Anstieg des von KfW Research berechneten Kreditneugeschäfts deutscher Banken mit Unternehmen und Selbstständigen mit 19 % im Vorjahresvergleich immer noch sehr kräftig, obwohl das Wachstumstempo sich nahezu halbiert.

Im ersten Halbjahr 2023 rechnen wir mit einer Fortsetzung der Abkühlung im Kreditgeschäft. Dazu tragen neben den höheren Zinsen schwunglose Unternehmensinvestitionen und ein überdurchschnittlich schwieriger Zugang zu Bankdarlehen bei.

KfW-Kreditmarktausblick März 2023(PDF, 300 KB, barrierefrei)

Insgesamt gute, aber auch einige schlechte Nachrichten kommen vom KfW-ifo-Mittelstandsbarometer im April: Unter dem Strich steigt das Geschäftsklima im Mittelstand moderat. Das ist bereits der sechste Anstieg in Folge, nachdem die Stimmung im vergangenen Herbst unter der akuten Angst vor einer Energiekrise regelrecht kollabiert war. Treiber des Anstiegs sind aber allein die Geschäftserwartungen, die Lageurteile geben nach. Wir sind gut beraten, die Erwartungen an die Konjunktur 2023 weiter niedrig zu hängen.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer April 2023(PDF, 190 KB, barrierefrei)

Deutsche Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredit. Die KfW-ifo-Kredithürde für das erste Quartal 2023 liegt mit einigem Abstand unter den zuvor erreichten Höchstständen. Dennoch empfindet immer noch rund ein Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen als restriktiv. Damit bleibt der Kreditzugang überdurchschnittlich schwierig.

Die Lockerung der Kreditpolitik dürfte vor allem auf die Entschärfung der Energiekrise zurückzuführen sein. Aufgrund der verbesserten gesamtwirtschaftlichen Risikolage werden Kreditausfälle weniger wahrscheinlich.

Fokus Volkswirtschaft

Das vergangene Jahr war von turbulenten Preisentwicklungen auf den Energiemärkten gekennzeichnet. Sorgen um eine überfordernde Energiekostenbelastung infolge der Energiekrise waren im Mittelstand bis zuletzt allgegenwärtig.

Eine Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel aus dem März 2023 zeigt, dass eine deutliche Entspannung mit Blick auf die Tragbarkeit des aktuellen Energiekostenniveaus zu beobachten ist. Ein Grund dafür ist, dass viele Unternehmen seit Kriegsbeginn vielfältige Maßnahmen zur Energiekostendämpfung umgesetzt haben. Daneben tragen Preisrückgänge an den Energiemärkten, eine insgesamt nachlassende Krisensymptomatik sowie die Einführung der Energiepreisbremsen zu Entspannung und erhöhter Planungssicherheit bei.

Ein Vergleich mit den Jahren vor dem Ukraine-Krieg zeigt jedoch auch, dass vor allem das Verarbeitende Gewerbe eine höhere relative Energiekostenbelastung wahrnimmt. Daher gilt es die Kostenentwicklungen bei belasteten Branchen weiterhin im Auge zu behalten.

Die Stimmung im Mittelstand blüht zu Frühlingsbeginn weiter auf: Deutliche Verbesserungen der Lageurteile wie auch der Erwartungen ziehen das Geschäftsklima im März nach oben. Es ist bereits der fünfte Anstieg in Folge. Besser gestimmt waren die Unternehmen zuletzt im Januar 2022, also unmittelbar vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Im Vergleich zu den Großunternehmen sticht vor allem ins Auge, dass die Mittelständler zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage sind.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer März 2023(PDF, 188 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Die Nutzung digitaler Kommunikationswege zwischen den Unternehmen im Mittelstand und Kreditinstituten hat sichtbar zugelegt. Gleichzeitig geht die Filialnutzung zurück, wie eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt. Im Jahr 2021 nahm nur noch die Hälfte aller Unternehmen einen Geschäftstermin vor Ort in einer Bank- oder Sparkassenfiliale wahr. Insgesamt suchten 1,88 Mio. Unternehmen eine Filiale auf – und damit 560.000 Unternehmen weniger als noch im Jahr 2017. Dennoch ist der Stellenwert persönlicher Kontakte für den Mittelstand weiter ausgesprochen hoch. Das spiegelt sich in der noch immer sehr hohen Relevanz der Hausbank wider. Trotz des Rückbaus von Filialen besteht auch weiterhin ein ausgeprägtes Netz von vor allem regional orientierten Kreditinstituten, das sich für den Mittelstand auszuzahlen scheint. Im Durchschnitt benötigten die kleinen und mittleren Unternehmen im Jahr 2021 lediglich etwas mehr als 15 Minuten bis zur nächsten Filiale ihrer Hausbank.

Weitere Analysen in unserem Dossier Mittelstand

Fokus Volkswirtschaft

Das neue Nachfolge-Monitoring Mittelstand zeigt, dass jedes Jahr rund 100.000 Inhaberinnen und Inhaber mittelständischer Unternehmen eine Nachfolge anstreben. Die Relevanz des Themas Unternehmensnachfolge hat damit nichts an Aktualität eingebüßt. Rund zwei Drittel der kurzfristigen Nachfolgepläne bis Ende 2023 sind bereits in trockenen Tüchern. Jeder vierte kurzfristige Nachfolgewunsch wird sich allerdings auch mangels ausreichender Planung nicht erfüllen. Der Wunsch, die Nachfolge innerhalb der Familie zu regeln, bleibt weiter ausgeprägt. Generell ist der Mangel an passenden Kandidaten die größte Hürde einer erfolgreichen Nachfolgeregelung, die Knappheit ist aufgrund zu geringer Gründungszahlen hoch. Zusätzlich steigt der Bedarf, die Zahl der älteren Inhaberinnen nimmt zu. Aktuell sind bereits 1,2 Mio. Unternehmerinnen 60 Jahre oder älter, annähernd eine Verdreifachung in den letzten zwanzig Jahren. Die Nachfolgelücke wächst, ungewollte Stilllegungen im Mittelstand dürften zunehmen.

Weitere Analysen in unserem Dossier Mittelstand

Fokus Volkswirtschaft

Bürokratie wird in Befragungen regelmäßig als Gründungshemmnis genannt. Wo bei (angehenden) jungen Selbstständigen der Schuh genau drückt, hat sich bei einer Befragung auf gruenderplattform.de gezeigt: Bürokratie wird zum Hemmnis, wenn öffentliche Institutionen zu komplex, zu langsam, zu analog, zu wenig hilfreich und zu wenig erreichbar sind. Insbesondere die Verringerung von Komplexität durch einfache und eindeutige Kriterien sowie eine institutionenübergreifende Harmonisierung und Digitalisierung sind daher vielversprechende Ansätze, um Bürokratie als Gründungshemmnis zu verringern.

Dreiklang des Bürokratieabbaus: einfacher, schneller, digitaler(PDF, 238 KB, barrierefrei)

Weitere Analysen und Informationen in unserem Dossier Existenzgründungen

Die Stimmungsaufhellung im Mittelstand setzt sich mit Beginn der Fastenzeit fort: Das Geschäftsklima steigt im Februar immerhin auf den höchsten Wert seit Juni vergangenen Jahres. Anders als im Vormonat tragen diesmal beide Komponenten des Geschäftsklimas zu der Verbesserung bei. Die deulich rückläufigen Absatzpreiserwartungen der Unternehmen lassen perspektivisch auf ein Abflauen der aktuell noch immer hohen Inflation hoffen.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Februar 2023(PDF, 128 KB, barrierefrei)

Volkswirtschaft Kompakt

Die Diskussion um eine wachsende Zahl von Zombie-Unternehmen im Mittelstand ist nicht neu. Auftrieb erfuhren entsprechende Sorgen zuletzt dadurch, dass die befürchte Insolvenzwelle im Zuge der Corona-Krise ausblieb. Diese Sorge erscheint allerdings unbegründet. Das zeigt eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels. Nur etwa 4 % aller kleinen und mittleren Unternehmen zeigen eine kritische Schuldentragfähigkeit. Sie sind aufgrund geringer Profitabilität nicht in der Lage, ihren Zinsverpflichtungen nachzukommen. Ein Zuwachs des Anteils von finanziell schwachen Unternehmen in den Krisenjahren ist nicht auszumachen. Neben wirtschaftspolitischen Maßnahmenpaketen haben Anpassungs- bzw. Innovationsfähigkeit, eine auch in Krisenzeiten stabile Ertragskraft sowie ein in der Breite solides finanzielles Fundament den Mittelstand gut durch die Krise gebracht.

Deutlicher Digitalisierungsschub im zweiten Jahr der Corona Pandemie, Kluft zwischen Vorreitern und Nachzüglern droht sich zu vertiefen

Das zentrale Ergebnis ist, dass die Digitalisierungsausgaben im Jahr 2021 einen Höchststand erreicht haben, der Anteil der Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten jedoch gegenüber der Situation vor Corona kaum gestiegen ist. Stellenbesetzungsprobleme treffen digital aktive Unternehmen in einem besonders starken Ausmaß:

- Schub aus Corona-Pandemie hält weiter an, Unternehmen gehen verstärkt komplexe Projekte an.

- Spaltung in digitale Vorreiter und abgehängte kleine Mittelständler droht jedoch mehr denn je.

- Fehlende digitale Kompetenzen und IT-Fachkräftemangel bremsen.

KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Dossier Digitalisierung

Fokus Volkswirtschaft

Zwei aktuelle Studien von KfW Research untersuchen die Digitalisierungsaktivitäten sowie die Stellenbesetzungsprobleme mittelständischer Unternehmen.

Das zentrale Ergebnis ist, dass die Digitalisierungsausgaben im Jahr 2021 einen Höchststand erreicht haben, der Anteil der Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten jedoch gegenüber der Situation vor Corona kaum gestiegen ist. Stellenbesetzungsprobleme treffen digital aktive Unternehmen in einem besonders starken Ausmaß:

- Schub aus Corona-Pandemie hält weiter an, Unternehmen gehen verstärkt komplexe Projekte an.

- Spaltung in digitale Vorreiter und abgehängte kleine Mittelständler droht jedoch mehr denn je.

- Fehlende digitale Kompetenzen und IT-Fachkräftemangel bremsen.

Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte für Deutschland

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Dossier Digitalisierung

Volkswirtschaft Kompakt

Noch nie gab es so viele Unternehmen im Mittelstand mit einer Frau an der Spitze: Die Anzahl von Frauen in der Leitung eines mittelständischen Unternehmens lag im Jahr 2022 bei rund 757.000. Damit wurde jedes fünfte kleine und mittlere Unternehmen von einer Frau geführt, wie eine jüngste Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt. Frauen sind im Mittelstand dabei besonders in Dienstleistungsbereichen aktiv: Mehr als neun von zehn Chefinnen lenken ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen. Einen wesentlichen Anteil an der gestiegenen Frauenquote hat die wieder schwungvollere Gründungstätigkeit von Frauen am aktuellen Rand. Eine anziehende Gründungsneigung von Frauen ist der notwendige zentrale Impuls für langfristig mehr Chefinnen im Mittelstand.

Fokus Volkswirtschaft

Die Studie untersucht, welche mittelständischen Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität werden. Dabei können die folgenden zentralen Ergebnisse ermittelt werden:

- Drei von zehn Mittelständlern sind in den Jahren 2018–2020 Opfer von Cyberangriffen geworden

- Digitale Vorreiter und große Mittelständler sind besonders betroffen

- Schutzmaßnahmen sind angesichts der großen Angriffsfläche für Cyberattacken unzureichend

Cyberkriminalität bedroht vor allem die Vorreiter der Digitalisierung(PDF, 261 KB, barrierefrei)

Weitere Analysen im Dossier Digitalisierung

Fokus Volkswirtschaft

Die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit bleibt auch im zweiten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie niedrig. Nur 23 % der Erwerbsfähigen in Deutschland würden sich 2021 unabhängig von ihrer aktuellen persönlichen Situation für die berufliche Selbstständigkeit entscheiden. Die unter 30-Jährigen haben den Corona-Schock aber besser verdaut und würden sich wieder häufiger für die Selbstständigkeit entscheiden.

Von den Erwerbsfähigen, die noch nie selbstständig waren, können sich 32 % vorstellen, einmal selbstständig zu werden. Das ist mehr als ein Viertel aller Erwerbsfähigen (26 %) und zeigt, dass Gründungspotenziale durchaus vorhanden sind. Um diese zu heben, scheinen weniger Bürokratie, eine faire Einbindung in die Sozialversicherungssysteme und eine bessere Absicherung im Insolvenzfall vielversprechende Maßnahmen zu sein.

Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen

Der Mittelstand beginnt das neue Jahr in nochmals verbesserter Stimmung: Das Geschäftsklima steigt im Januar bereits das vierte Mal in Folge. Dahinter steht vor allem eine kräftige Aufhellung der Geschäftserwartungen. Die Befürchtungen eines steilen Konjunkturabsturzes verflüchtigen sich mehr und mehr.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Januar 2023(PDF, 145 KB, barrierefrei)

Im Schlussquartal 2022 ist die KfW-ifo-Kredithürde für kleine und mittlere Unternehmen zum dritten Mal in Folge angestiegen. 31,3 % der befragten Mittelständler, die sich in Kreditverhandlungen befanden, stufen das Verhalten der Banken als restriktiv ein. Das sind 3,4 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Die Kredithürde für den Mittelstand hat damit zugleich einen neuen Höchststand seit Einführung der aktuellen Befragungsmethodik im Jahr 2017 erreicht. Vor allem die mittelständischen Firmen aus Einzelhandel (+8,6 Prozentpunkte) und der Dienstleistungssektor (+6,7 Prozentpunkte) waren von den strafferen Kreditvergabekonditionen betroffen. Im Verarbeitenden Gewerbe (-2,9 Prozentpunkte) hat sich die angespannte Situation am Kreditmarkt im Vergleich zum Vorquartal leicht aufgehellt.

Volkswirtschaft Kompakt

Die Energiekrise dürfte die Unternehmenslandschaft in den Bundesländern unterschiedlich stark treffen. Das zeigt eine jüngste Auswertung des KfW-Mittelstandspanels. Danach gibt es eine deutliche Spreizung bei der relativen Energiekostenbelastung der mittelständischen Unternehmen je nach Bundesland. Auch bei den absoluten Energiekosten sind die Unterschiede deutlich ausgeprägt. Die Ursache findet sich in der regionalen Heterogenität des Mittelstands. Die grundsätzliche Größen- oder Branchenstruktur ist zwar vergleichbar. Darüber hinaus gibt es allerdings landesspezifische Besonderheiten hinsichtlich wesentlicher Merkmale der dort ansässigen Unternehmen, die einen Einfluss auf die Belastung durch die hohen Energiepreise bzw. die Betroffenheit der aktuellen Energiekrise haben können.

Weitere Informationen im Dossier Mittelstand

Das Kreditneugeschäft der Banken und Sparkassen in Deutschland mit Unternehmen und Selbstständigen ist im dritten Quartal 2022 um den Rekordwert von 36,1 % gestiegen, wie der neue KfW-Kreditmarktausblick von KfW Research zeigt. Das Wachstum neuer Kredite fällt damit noch einmal um 15 Prozentpunkte stärker aus als im Vorquartal. Zum Jahresende dürfte das Wachstum am Kreditmarkt jedoch beginnen nachzulassen.

KfW-Kreditmarktausblick Dezember 2022(PDF, 205 KB, barrierefrei)

Volkswirtschaft Kompakt

Lieferengpässe sind nach wie vor eine Herausforderung für den deutschen Mittelstand. Hinzu kommen die gestiegenen Energiekosten aufgrund der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland und rückläufige Umsätze im In- und Ausland infolge einer schwachen Konjunktur. In Summe stellen diese Entwicklungen eine deutliche Belastung für den Mittelstand dar, wie die Ergebnisse einer Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel verdeutlichen. Besonders unter Druck steht das Verarbeitende Gewerbe, das zwar nur einen kleinen Teil der Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland ausmacht, jedoch überproportional zu Umsatz und Beschäftigung im Mittelstand beiträgt. Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in China könnten die Materialknappheit erneut verschärfen, weil dort viele Beschäftigte in Unternehmen fehlen.

Weitere Informationen zum Thema Deutschland im globalen Umfeld

Fokus Volkswirtschaft

Die Studie untersucht die Leistungsfähigkeit des deutschen Innovationsökosystems. Die Stärken Deutschlands liegen in einem starken Wissenschaftssektor und ausgeprägten FuE-Aktivitäten in Großunternehmen. Schwächen können dagegen beim Wissenstransfer ermittelt werden: etwa beim Transfer neuer Technologien, der Vermarktung über Unternehmensgründungen und des Transfers hin zu kleinen und mittleren Unternehmen. Auch die Digitalisierung ist sowohl hinsichtlich der Entwicklung, der Anwendung und des Exports digitaler Technologien keine deutsche Stärke.

Die zu Grunde liegende Studie finden Sie hier: Studie zum Förderfeld Digitalisierung und Innovation(PDF, 5 MB, nicht barrierefrei)

Weitere Informationen zum Thema Innovationen

Das mittelständische Geschäftsklima steigt zum dritten Mal in Folge. In der Vorweihnachtszeit geht es um 4,9 Zähler auf -14,5 Saldenpunkte nach oben. Die schon im Oktober begonnene Aufhellung der Geschäftserwartungen setzt sich fort, zum ersten Mal seit Juni verbessert sich jetzt aber auch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage. Die Absatzpreiserwartungen geben gleichzeitig deutlich nach.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Dezember 2022(PDF, 105 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Die Mehrheit der Selbstständigen hat mit gestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Die Energiekostensteigerungen werden aber von weniger als der Hälfte der Selbstständigen und auch nur teilweise weitergegeben, weil sie Preiserhöhungen nicht durchsetzen können. Die Energiepreisinflation bringt somit viele Selbstständige an ihre Belastungsgrenze. Wenn Energiekosten dauerhaft hoch blieben, wären viele Selbstständige finanziell überfordert. Ein Fünftel der Selbstständigen sieht die Energiekrise als existenzbedrohend an.

Fokus Volkswirtschaft

Die Studie untersucht, welche Unternehmensaktivitäten zur Steigerung der Produktivität in Unternehmen führen. Das zentrale Ergebnis ist, dass nicht nur eigene Forschung und Entwicklung, sondern eine Vielzahl von Aktivitäten die Produktivität steigern. Dazu zählen beispielsweise Ausgaben für Marketing, Weiterbildungsmaßnahmen oder Digitalisierung, wie für Software oder Datenbanken. Solche Aktivitäten werden in Fachkreisen häufig Investitionen in intangibles Kapital genannt.

Investitionen in immaterielles Kapital steigern die Produktivität(PDF, 170 KB, barrierefrei)

Weitere Informationen zum Thema Innovation

Energiepreise sind derzeit der wohl größte Belastungsfaktor für viele Unternehmen in Deutschland. Dabei waren die Energiekosten vor dem Ukraine-Krieg in der Breite des Mittelstands weitgehend überschaubar: Vor Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2021 betrug der Anteil der Energiekosten am Umsatz durchschnittlich 5,8 %. Die Hälfte aller Unternehmen hatte dabei maximale Energiekosten von 9.000 EUR, die andere Hälfte lag darüber. Eine besonders hohe Belastung weist allerdings das Verarbeitende Gewerbe auf. Es handelt sich hier zwar um relativ wenige Unternehmen, deren wirtschaftliches Gewicht aber beträchtlich ist.

Mit einem Plus von 3,6 Zählern auf -19,7 Saldenpunkte macht das mittelständische Geschäftsklima im November einen Satz nach oben. Ursächlich für das Nachlassen der depressiven Stimmung ist allein ein deutlicher Anstieg der Geschäftserwartungen, während die Lageurteile erneut nachgeben. Die Unternehmen sehen, dass sich das Risiko einer Gasmangellage reduziert hat und honorieren wahrscheinlich auch die kommende Gas- und Strompreisbremse. Im historischen Vergleich sind sie aber noch immer sehr pessimistisch.

KfW-ifo Mittelstandsbarometer November 2022(PDF, 214 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Die Studie untersucht, ob mittelständische Unternehmen mit ihren Digitalisierungsaktivitäten auch strategische Ziele verfolgen. Das zentrale Ergebnis ist, dass Digitalisierungsaktivitäten nur selten in einem Zusammenhang mit einer Wettbewerbsstrategie stehen. Jene Unternehmen, die ihre Digitalisierungsmaßnahmen unter strategischen Gesichtspunkten durchführen, flankieren ihre Aktivitäten durch spezifische Innovationsprojekte und geben insgesamt mehr für ihre Digitalisierung aus.

Die Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 55 Mrd. EUR in den Klimaschutz investiert. Um das Ziel der Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 2045 erreichen zu können, ist allerdings mehr als eine Verdopplung des jährlichen Investitionsvolumens erforderlich. Das zeigt das KfW-Klimabarometer, eine neue Unternehmensbefragung, die erstmals Klimaschutzinvestitionen für den gesamten Unternehmenssektor in Deutschland erhebt und Einblicke zu den Einstellungen und Aktivitäten der Unternehmen rund um die Umsetzung der Energiewende liefert. Die Ergebnisse zeigen auch, dass konkrete THG-Minderungsziele und die Kenntnis des eigenen CO2-Fußabdrucks in der Breite der Unternehmerschaft bisher die Ausnahme sind. Größere Unternehmen gehen hier voran. Klimaneutralität strebt bislang insgesamt nur jedes zehnte Unternehmen an. Wirtschaftliche Anreize sowie schlanke Planungs- und Genehmigungsverfahren sind wesentliche Stellhebel zur Ermöglichung der grünen Transformation in der Wirtschaft.

KfW-Klimabarometer 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)

Weitere Informationen und Grafiken finden Sie auf der Themenseite KfW-Klimabarometer

Die Disruption der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Energieverknappung, Lieferengpässe und dem daraus resultierendem massiven Kostendruck ist auch am Unternehmenskreditmarkt unübersehbar. Trotz der sich anbahnenden Rezession und zunehmender Eintrübung der Finanzierungsbedingungen haben deutsche Unternehmen und Selbstständige im zweiten Quartal in großem Umfang neue Bankdarlehen aufgenommen.

Das von KfW Research berechnete Kreditneugeschäft stieg im Vergleich zum Vorjahr um immense 21,3 %. Das ist ein neuer Rekordzuwachs.

Ausschlaggebend für dieses starke Wachstum war eine Kombination aus hohem Finanzierungsbedarf für Betriebsmittel und Lagerhaltung, den Krediten der KfW an Unternehmen des Energiesektors im Auftrag des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung sowie der sehr schwachen Kreditvergabe im zweiten Quartal des Jahres 2021.

KfW-Kreditmarktausblick Oktober 2022(PDF, 216 KB, barrierefrei)

Volkswirtschaft Kompakt

Viele Existenzgründungen haben Klimaschutz im Blick. Rund 60 % der Existenzgründungen 2021 bieten Produkte oder Dienstleistungen an oder setzen selbst Maßnahmen um, die zum Klimaschutz beitragen. Klimaschutzangebote stehen dabei bei jeder zehnten Existenzgründung im Fokus. Mit 58 % tragen allerdings deutlich mehr der Existenzgründungen mit eigenen Maßnahmen zum Klimaschutz bei. Das ist das Ergebnis einer neuen Analyse des KfW-Gründungsmonitors.

Klimaschutz spielt bei knapp 60 % der Existenzgründungen eine Rolle(PDF, 88 KB, barrierefrei)

Während das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in den Vormonaten wiederholt regelrecht abstürzte, verliert es im Oktober nur 0,1 Zähler und bewegt sich damit bei weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen mit Materialengpässen, Inflationsschub und dem Krieg in der Ukraine praktisch seitwärts auf dem sehr niedrigen Niveau von -23,8 Saldenpunkten. Ursächlich für die ansatzweise Stabilisierung sind etwas weniger pessimistische Geschäftserwartungen. Sowohl der fiskalische Abwehrschirm der Bundesregierung als auch die geschrumpfte Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage dürften die Erwartungen gestützt haben.

KfW-ifo Mittelstandsbarometer Oktober 2022(PDF, 115 KB, barrierefrei)

Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die Energiekrise erschüttern die Grundfesten einer regelbasierten Weltordnung und des deutschen Wirtschaftsmodells. Über ein kurzfristiges Krisenmanagement hinaus sind Investitionen der Schlüssel für eine erfolgreiche Anpassung an das veränderte Umfeld. Sie ermöglichen den Umbau der Energieversorgung sowie die grüne und digitale Transformation - und verlangen gemeinsame Kraftanstrengungen von Staat, Unternehmen und privaten Haushalten. Der Löwenanteil der Investitionen muss vom Privatsektor kommen. Die aktuellen Energiekostenbelastungen und Unsicherheiten wirken indes hemmend. Umso wichtiger ist es, die private Investitionstätigkeit anzuregen und intelligent zu unterstützen. Dem Staat fällt dabei eine zentrale Rolle zu für die Formulierung von Zielbildern und das Setzen von Rahmenbedingungen und Anreizen, aber auch als Investor in Infrastruktur und Humankapital, die für die produktive Entfaltung privater Aktivitäten notwendig sind.

Ein Investitionsschub für die Transformation – was ist konkret nötig?(PDF, 229 KB, barrierefrei)

Zum Dossier Investitionen in Deutschland

Zur Themenseite Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung

Der Mittelstand hat die Pandemie weitgehend verdaut, aber Ukraine-Krieg und Energiekrise verdüstern die Aussichten

Dem Mittelstand bleibt nach der Corona-Pandemie kaum Zeit zum Luftholen. Ukraine-Krieg und Energiekrise setzen den Unternehmen derzeit zu. Energiepreise sind der Unsicherheitsfaktor Nummer eins und die vollen Preiseffekte werden erst noch durchschlagen. Die Stimmung in den Unternehmen hat sich merklich eingetrübt. Im Jahr 2022 zeichnet sich bereits jetzt Investitionszurückhaltung, Druck auf die Eigenkapitalquoten und ein erschwerter Kreditzugang ab. Zumindest stand der Mittelstand zu Beginn der Krise auf einem soliden Fundament. Die harten Einschnitte des ersten Krisenjahres wurden im Jahr 2021 weitgehend wettgemacht. Umsätze, Beschäftigung und Profitabilität stiegen, auch die Eigenkapitalquoten erholten sich im Vorjahr deutlich. Das zeigt das KfW-Mittelstandspanel 2022 und gibt ein umfassendes Lagebild zur gegenwärtigen Situation im Herbst 2022 als auch zur Entwicklung der Unternehmen im abgelaufenen Jahr.

KfW-Mittelstandspanel 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)

Weitere Informationen zum KfW-Mittelstandspanel

Grafiken und weitere Informationen im Dossier Mittelstand

Für mittelständische Unternehmen hat sich das Kreditklima im dritten Quartal abrupt verschlechtert. Die KfW-ifo Kredithürde für den Mittelstand ist mit einem beträchtlichen Satz auf ein neues Rekordhoch gestiegen: 27,9 % der befragten Unternehmen, die Kreditverhandlungen führten, berichteten von einem restriktiven Verhalten der Banken.

Von den Schwierigkeiten beim Kreditzugang sind von allen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Dienstleistungsanbieter am stärksten betroffen, gefolgt vom Verarbeitenden Gewerbe. Energiekrise, steigende Zinsen und die absehbare Rezession dürften die wesentlichen Faktoren sein, die die Banken zu einer Verschärfung ihrer Kreditvergabepolitik gegenüber den KMU veranlassen. Großunternehmen begegnen die Finanzinstitute derzeit noch mit deutlich mehr Entgegenkommen. Die Kredithürde für diese Größenklasse ist zuletzt zweimal in Folge auf nur noch 11,2 % gesunken

Der Herbst beginnt frostig, zumindest was die Stimmung in den kleinen und mittleren Unternehmen anbelangt. Der anhaltende Strom schlechter Nachrichten rund um den Krieg und die Energiekrise lässt das mittelständische Geschäftsklima im September um fast das Dreifache einer üblichen Vormonatsveränderung abstürzen. Lageurteile und Erwartungen verschlechtern sich deutlich. Das BIP dürfte schon im Sommer geschrumpft sein, mindestens zwei weitere negative Quartalsraten werden folgen: Deutschland ist auf Rezessionskurs eingeschwenkt.

KfW-ifo Mittelstandsbarometer September 2022(PDF, 210 KB, barrierefrei)

Nach Corona-Knick hat sich Zahl der Start-ups 2021 wieder erholt

Der Bestand an innovations- oder wachstumsorientierten jungen Unternehmen in Deutschland hat sich wieder erholt. Nach dem coronabedingten Knick im Jahr 2020 stieg die Zahl der Start-ups 2021 auf 61.000 an. Gründerinnen und Gründer, die Venture Capital nutzen wollen, haben eher Merkmale, die den VC-Zugang erleichtern: Sie vereinen häufiger Innovations- und Wachstumsorientierung, haben häufiger einen akademischen Hintergrund, haben deutlich häufiger digitale Angebote, internetbasierte Geschäftsmodelle und internationale Zielmärkte. Dabei streben Start-up-Gründerinnen aber seltener eine VC-Finanzierung an.

Fokus Volkswirtschaft

Unter allen Folgen des Ukraine-Kriegs sind die hohen Energiepreise infolge ausbleibender Gaslieferungen aus Russland im September der größte Belastungsfaktor für die kleinen und mittleren Unternehmen aus Deutschland.

Eine Sondererhebung von KfW Research zeigt, dass sich die Mehrheit der Mittelständler dennoch weiterhin in der Lage sieht, die höheren Energiekosten auf dem Niveau von Anfang September auch längerfristig schultern zu können. Ausschlaggebend dafür sind die in der Ausgangslage moderaten Energiekostenanteile und vielfältige Anpassungsmaßnahmen der Unternehmen.

Die große Energiepreiswelle wird jedoch erst noch auf den Mittelstand zurollen, wenn Energielieferverträge mit langfristigen Preisbindungen auslaufen. Und schon heute gibt es eine Zahl von Unternehmen, die sich mit anhaltend hohen Energiekosten finanziell überfordert sehen. Das Verarbeitenden Gewerbe ist dabei besonders im Blick zu halten.

Der Cocktail aus explodierenden Energiekosten, schwindender Kaufkraft, großen Unwägbarkeiten hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas und anhaltendem Krieg vergiftet die Stimmung immer mehr: Das mittelständische Geschäftsklima sinkt im August zum dritten Mal in Folge. Die Geschäftslageurteile bröckeln weiter ab und die Geschäftserwartungen sind so pessimistisch wie kaum jemals zuvor. Die deutsche Wirtschaft wird unseren Erwartungen zufolge 2023 um 0,3 % schrumpfen, nach einem Zuwachs von 1,4 % in diesem Jahr.

KfW-ifo Mittelstandsbarometer August 2022(PDF, 133 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Die Studie vergleicht die Finanzierung von Innovationsvorhaben mit jener von materiellen Investitionen. Das zentrale Ergebnis ist, dass selbst wenig anspruchsvolle Innovationen kaum mithilfe von Bankkrediten finanziert werden – auch wenn das allgemeine Finanzierungsklima historisch günstig ist. Grund hierfür sind die spezifischen Merkmale von Innovationsvorhaben, die insbesondere einer Finanzierung mit Bankkrediten entgegenstehen.

Nach einer kurzen Phase der Stabilisierung im Frühjahr befindet sich das mittelständische Geschäftsklima zu Beginn des Sommerquartals wieder im Sinkflug. Es stürzt im Juli um 9,5 Zähler auf -15,3 Saldenpunkte ab und verliert damit fast das Vierfache einer üblichen Monatsveränderung. Die ohnehin schon sehr pessimistischen Geschäftserwartungen brechen weiter ein, aber auch die Lageurteile geben deutlich nach.

KfW-ifo Mittelstandsbarometer Juli 2022(PDF, 112 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Eine aktuelle Studie im Auftrag von KfW Research untersucht die Innovationsaktivitäten, die dabei auftretenden Hemmnisse und die Positionierung von sechs verschiedenen Typen mittelständischer Unternehmen im deutschen Innovationssystem. Die zentralen Ergebnisse sind:

- Kleine und mittlere Unternehmen steuern ein Drittel der Innovationsleistung der deutschen Wirtschaft bei.

- Auch innovative Unternehmen ohne FuE erzielen beachtliche Innovationserfolge.

- Der Anteil von nicht innovativen Unternehmen ist in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozentpunkte gestiegen.

- Fachkräftemangel und hohe Kosten: Die Innovationshemmnisse haben seit Mitte der 2000er-Jahre deutlich zugenommen.

Die zugrunde liegende Studie finden Sie hier: Studie zu den Treibern und Hemmnissen der Innovationstätigkeit im deutschen Mittelstand(PDF, 2 MB, nicht barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Nicht alle Unternehmenslenkerinnen und -lenker streben nach dem eigenen Rückzug die Fortführung des Unternehmens an. Rund 266.000 mittelständische Unternehmen werden nach aktueller Einschätzung von ihren Inhaberinnen und Inhabern bis zum Ende des Jahres 2025 stillgelegt – ohne den Weg einer Nachfolge beschreiten zu wollen. Dabei sind Nachfolgermangel – vor allem fehlendes Interesse von Familienangehörigen an einer Übernahme – , das nahende Erreichen des Rentenalters und eine oftmals geringe wirtschaftliche Attraktivität ausschlaggebende Faktoren. Weitere rund 199.000 Unternehmerinnen und Unternehmer stehen einer unfreiwilligen Geschäftsaufgabe gegenüber. Sie wünschen sich eine Nachfolgelösung bis Ende des Jahres 2025, müssen aber aufgrund bislang unzureichender Planung mit einem Scheitern rechnen.

Während die Stimmung unter den Großunternehmen deutlich sinkt, meldet der Mittelstand im Juni insgesamt ein stabiles Geschäftsklima. Dahinter stehen allerdings gegenläufige Bewegungen bei Geschäftslage und Erwartungen. Während die Lageurteile zum dritten Mal in Folge steigen, werden die Geschäftserwartungen immer pessimistischer. Vor allem der deutlich wahrscheinlicher gewordene Lieferstopp von russischem Gas ist ein handfester Grund für Rezessionssorgen.

KfW-ifo Mittelstandsbarometer Juni 2022(PDF, 114 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Mittelständische Unternehmen mit einer unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie geben mehr für ihre Digitalisierung aus und führen breiter angelegte Digitalisierungsaktivitäten durch. Auch nutzen sie häufiger anspruchsvolle digitale Technologien. Um die Potenziale der Digitalisierung besser zu erschließen, erscheint es dringend erforderlich, mittelständische Unternehmen für die strategische Bedeutung der Digitalisierung zu sensibilisieren.

Die leichte Stimmungsaufhellung in den mittelständischen Unternehmen setzt sich im Mai den zweiten Monat in Folge fort. Gleichwohl bleibt das Geschäftslima noch immer weit hinter dem Niveau vor dem Kriegsüberfall Russlands auf die Ukraine zurück. Zudem verbessern sich diesmal ausschließlich die Lageurteile, die Geschäftserwartungen werden hingegen noch pessimistischer. Die Unternehmen blicken in einen konjunkturellen Abgrund. Wie tief sie hineinfallen, steht aber auf einem anderen Blatt.

KfW-ifo Mittelstandsbarometer Mai 2022(PDF, 136 KB, barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Der Generationenwechsel im Mittelstand schreitet voran. Bis zum Ende des Jahres 2025 streben 16 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine Nachfolgelösung an. Doch die Hürden sind hoch, wie eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt: Drei Viertel aller KMU betrachten es als Problem, eine geeignete Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger zu finden. Die Einigung auf einen Kaufpreis sehen knapp 40 % KMU als wesentliche Hürde. Unter den ca. 600.000 KMU, die die Nachfolge bis Ende 2025 anstreben, droht etwa 165.000 die unfreiwillige Stilllegung oder zumindest eine erhebliche Verzögerung. Entscheidend für das Gelingen der Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist die Aktivierung und Unterstützung potenzieller Übernahmegründerinnen und -gründer.

Gründungstätigkeit 2021 zurück auf Vorkrisenniveau: mehr Chancengründungen, mehr Jüngere, mehr Gründerinnen

Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist nach dem Corona-Knick 2020 im Jahr 2021 wieder auf das Vorkrisenniveau gestiegen. Mit 607.000 Existenzgründungen haben sich 70.000 bzw. 13 % mehr Menschen selbstständig gemacht als 2020. Dabei ist die Zahl der Chancengründungen gestiegen. Auch haben sich mehr Jüngere und mehr Frauen selbstständig gemacht. Durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie waren 2021 auch deutlich mehr Gründungen digital und internetbasiert. Trotz sinkender Planungsquote ist zu erwarten, dass sich die Gründungstätigkeit 2022 auf einem ähnlichen Niveau bewegen wird wie 2021.

KfW-Gründungsmonitor 2022(PDF, 526 KB, nicht barrierefrei)

Fokus Volkswirtschaft

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind bereits jetzt im Mittelstand spürbar: In den Monaten Januar–April 2022 lagen die Energiekosten bei 54 % der Unternehmen höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Durchschnitt sind die Energiekosten dabei um 41 % gestiegen. Dennoch sieht sich die Mehrheit der Unternehmen in der Lage, auch längerfristig höhere Energiekosten auf dem aktuellen Niveau finanziell schultern zu können. Ausschlaggebend dafür ist: Energiekosten machen oft nur einen kleinen Anteil der Gesamtkosten aus. Zudem dürften Preissteigerungen an den Energiemärkten noch nicht vollständig angekommen sein. Nicht zuletzt gibt ein Großteil der Unternehmen die Kostenerhöhung bei Energie seit Kriegsbeginn über Preiserhöhungen an die Kunden weiter. Es zeigt sich auch: Viele KMU werden aktiv und ergreifen derzeit als Reaktion auf hohe Preise und Risiken ihrerseits Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien.

Fokus Volkswirtschaft

In den kommenden zehn Jahren werden Fachkräfteengpässe spürbar zunehmen. Wie eine repräsentative Befragung von KfW Research zeigt, sieht die Bevölkerung den Bedarf einer aktiven Einwanderungspolitik sehr deutlich: 83 % der 18- bis 67-Jährigen sind für mindestens gleichbleibende Bemühungen um ausländische Fachkräfte, darunter 48 % für größeres Engagement. Im Vergleich zu einer identischen Befragung vor drei Jahren ist die migrationspolitische Haltung insgesamt offener geworden, unterscheidet sich aber nach wie vor deutlich nach der beruflichen Bildung, dem Einkommen und dem Arbeitsmarktstatus. Bei niedrigeren Berufsabschlüssen und Einkommen bzw. Arbeitslosigkeit verschiebt sich das Stimmungsbild deutlich (ohne jedoch zu kippen).

Weitere Informationen zum Thema Fachkräfte für Deutschland

Fokus Volkswirtschaft

Gerade kleine, regional agierende und nicht-innovative Unternehmen verfügen selten über eine unternehmensweite Digitalisierungsstrategie – selbst wenn sie (einzelne) Digitalisierungsvorhaben durchführen. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass sich viele dieser Unternehmen über die strategische Bedeutung der Digitalisierung nicht bewusst sind. Um die Potenziale der Digitalisierung besser zu erschließen, erscheint es dringend erforderlich, gerade diese Unternehmen für die strategische Bedeutung der Digitalisierung zu sensibilisieren.

Der Mittelstand hat den unmittelbaren Kriegsschock fürs Erste verdaut. Sein Geschäftsklima fängt sich im April wieder ein wenig, nachdem die Stimmung im Monat zuvor infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine kollabiert war. Mit dem Zuwachs wird gleichwohl nur knapp ein Achtel des Einbruchs im März kompensiert. Der weitere Konjunkturverlauf hängt von vielen Unwägbarkeiten ab.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer April 2022(PDF, 116 KB, barrierefrei)

Ukraine-Konflikt verschärft globale Lieferengpässe – und gefährdet Erholung des mittelständischen Auslandsgeschäfts

Der Ukraine-Krieg führt zu neuen Störungen in globalen Lieferketten, die infolge der Corona-Pandemie ohnehin unter Druck stehen. Auch im Mittelstand bleiben die Belastungen durch Lieferengpässe hoch. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen, die Rohstoffe oder Vorprodukte aus dem Ausland beziehen – insbesondere aus China, Russland und dem Vereinigten Königreich. Infolge der Materialknappheit hat zuletzt jeder vierte Mittelständler seine Preise anheben müssen. Lieferengpässe bleiben damit ein Inflationstreiber.

Corona-Pandemie und Lieferkettenstörungen haben sich auch im deutschen Außenhandel und damit in den mittelständischen Auslandsumsätzen niedergeschlagen. Diese sind im Jahr 2020 um rund 11 % eingebrochen. Mit 533 Mrd. EUR lagen sie auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Im Jahr 2021 haben sich die mittelständischen Auslandsumsätze leicht erholt, sind aber unter dem Vorkrisenniveau geblieben. Ihre weitere Entwicklung unterliegt einer hohen Unsicherheit.

KfW-Internationalisierungsbericht 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)

Mehr Veröffentlichungen zum Thema Deutschlands starke Verbindung zur Weltwirtschaft

Fokus Volkswirtschaft

Die aktuelle Studie von KfW Research untersucht die Hemmnisse der Digitalisierung im Mittelstand. Das zentrale Ergebnis ist, dass fehlendes Knowhow, Mängel bei der digitalen Infrastruktur und Schwierigkeiten bei der Finanzierung bremsen. Auf Hemmnisse stoßen in der Regel vor allem Unternehmen mit ambitionierten Digitalisierungsvorhaben. Finanzierungshemmnisse betreffen dagegen – aufgrund ihrer typischerweise schwächeren Bonität – häufiger kleine Unternehmen.

Vielfältige Hemmnisse bremsen die Digitalisierung im Mittelstand(PDF, 401 KB, nicht barrierefrei)

Weitere Informationen im Dossier Digitalisierung

Fokus Volkswirtschaft

Im Mittelstand werden die Auswirkungen der Omikron-Welle sichtbar: Im März 2022 nimmt die Corona-Betroffenheit der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wieder zu. Die Erholung kommt (vorerst) zum Stillstand. Insbesondere industrielle Mittelständler und Bauunternehmen haben aktuell stark mit den Pandemiefolgen zu kämpfen. Vor allem die Belastung durch Personalausfälle steigt erheblich an. Zugleich sind die pandemiebedingten Umsatzeinbußen noch immer signifikant. So ist die Liquiditätslage etwas angespannter als zuvor, die finanzielle Situation im Mittelstand ist aber weiter solide und die Kapitalstruktur der Unternehmen bleibt intakt.