KfW Research – Dossier

KonjunkturWirtschaftliches Wachstum verläuft nicht gleichmäßig, sondern in Zyklen: Phasen konjunktureller Unter- und Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten wechseln sich ab. Der Analyse solcher Zyklen und der Prognose konjunktureller Wendepunkte kommt eine wichtige Bedeutung zu. Denn die Konjunktur setzt den wirtschaftlichen Rahmen, in dem private Haushalte, Unternehmen und Staat ihre Entscheidungen etwa im Hinblick auf ihren Konsum oder ihre Investitionen treffen. Auch Geld- und Fiskalpolitik sollten je nach Phase im Konjunkturzyklus unterschiedlich ausgerichtet sein. KfW Research analysiert die Konjunktur in Deutschland und der Eurozone und veröffentlicht vierteljährlich eigene Prognosen zum realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts.

Kommentare KfW Research

06.02.2026 | Industrieproduktion in Deutschland

„Der heutige Dämpfer für die Produktion folgt auf drei monatliche Anstiege in Folge. Mit einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal zeigt sich immer noch eine kräftige Quartalsdynamik. Zusammen mit den hervorragenden Auftragseingängen, die erst mit Verzögerung produktionswirksam werden, dürfte die Trendumkehr bei der Produktion hierzulande demnächst vollzogen sein. Das ist insgesamt ein solides Fundament, vielleicht sogar ein Sprungbrett für das Wachstum 2026.“

Dr. Sebastian Wanke

Konjunktur

KfW-Konjunkturkompass

Konjunktur in Warteposition

26. November 2025

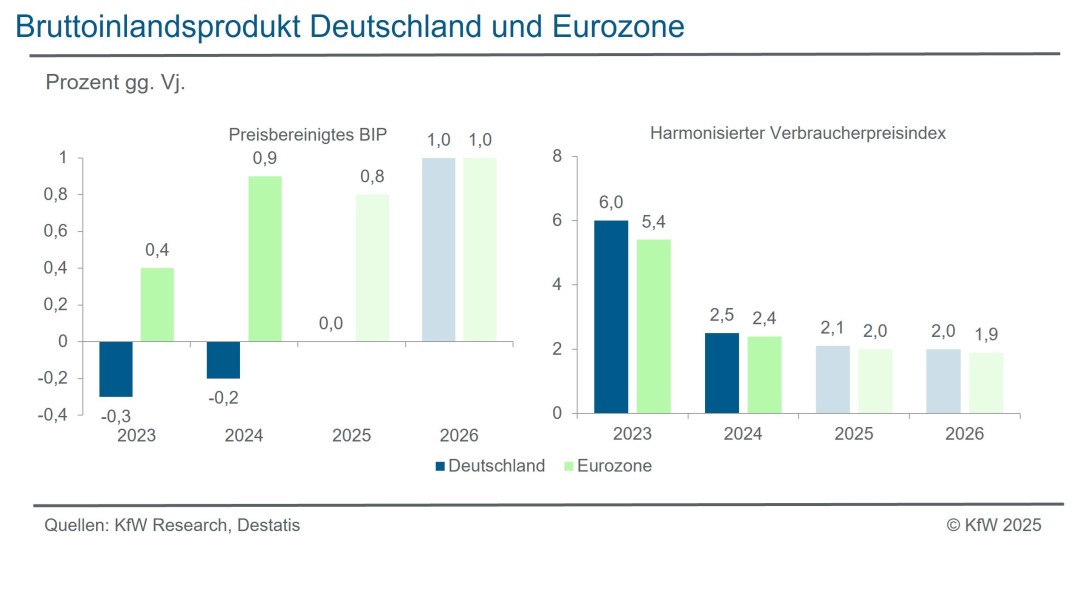

Noch hat der Aufschwung nicht abgehoben, die deutsche Wirtschaft dürfte aber inzwischen auf die erste Warteposition vorgerückt sein. Nach zwei Jahren der Rezession kann nun wieder mit einem leichten Wachstum gerechnet werden. Getrieben von steigenden Staatsausgaben und ungewöhnlich vielen Arbeitstagen ist 2026 dann sogar eine deutliche Beschleunigung wahrscheinlich. Unsere Wachstumsprognosen für Deutschland 2025 und 2026 bleiben unverändert bei +0,2 % und +1,5 %. Die Wirtschaft im Euroraum wächst trotz der im Frühjahr angehobenen US-Zölle solide. Wir haben unsere Prognose für 2025 um 0,2 Prozentpunkte nach oben auf 1,4 % angepasst. Für 2026 rechnen wir nun ebenfalls mit einem leicht höheren Wachstum von 1,3 %. Günstige Energiepreise dämpfen die Preisentwicklung 2026 – insbesondere zu Jahresbeginn. Die Inflationsprognosen für 2026 bleiben unverändert bei 2,0 % (Deutschland) und 1,9 % (Euroraum).

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer

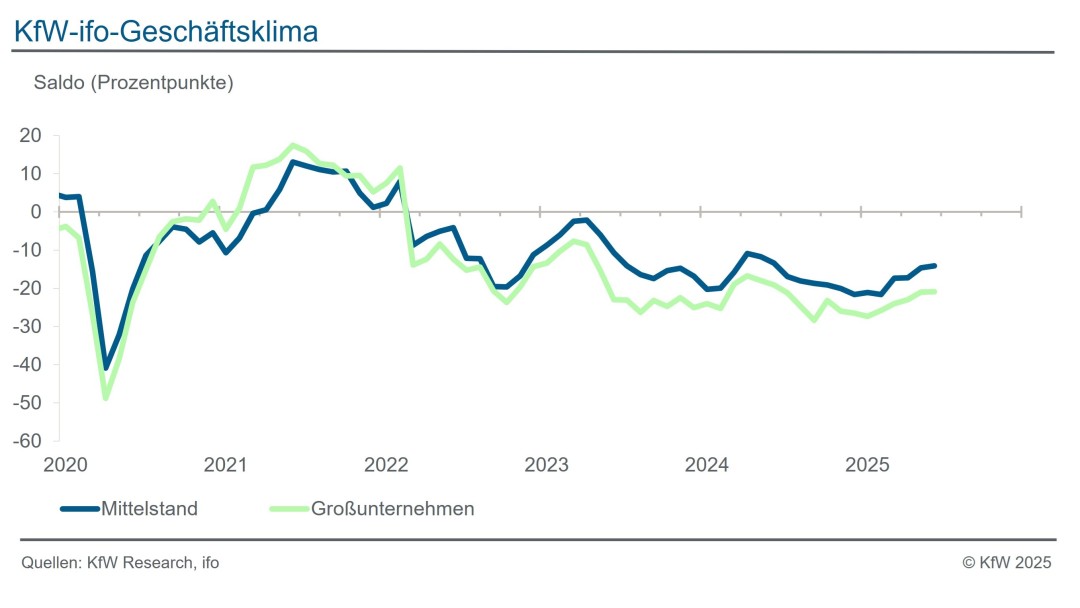

Mittelständische Unternehmen sind entscheidend für Wachstum und Wohlstand einer Volkswirtschaft. KfW Research analysiert mit seinen einzigartigen Umfragen, Studien und Statistiken die Bedürfnisse der mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Die Indikatorfamilie KfW-ifo-Mittelstandsbarometer basiert auf einer größenklassenbezogenen Auswertung der ifo Konjunkturumfragen, aus denen unter anderem der bekannte ifo Geschäftsklimaindex berechnet wird. Dabei werden monatlich rund 9.500 Unternehmen aus den Wirtschaftsbereichen Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Großhandel, Einzelhandel sowie Dienstleistungen (ohne Kreditgewerbe, Versicherungen und Staat) zu ihrer wirtschaftlichen Situation befragt, darunter rund 8.000 Mittelständler.

Das Gute steckt im Detail

30. Januar 2026

Im Januar gibt das mittelständische Geschäftsklima minimal um 0,1 Zähler auf -15,0 Punkte nach. Die Unternehmen beurteilen ihre Lage etwas besser, dafür sinken ihre Geschäftserwartungen. Die Stimmung des Mittelstands trotzt damit insgesamt den jüngsten Grönlandwirren. Doch das wirklich Gute steckt dieses Mal in den Details.

Aktuelles KfW-ifo-Mittelstandsbarometer

Grunddatensatz zum aktuellen KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer

Wachstumspotenzial Deutschlands

Deutschland im Wachstumstief: Wie weiter?

KfW Research Chartbook

Das deutsche Wirtschaftswachstum ließ während der vergangenen fünf Jahrzehnte im Trend immer weiter nach und ist in der ersten Hälfte der 2020er-Jahre sogar ganz zum Erliegen gekommen. Vorausblickend setzt die Verrentung der Babyboomer den Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck. Eine Rückkehr zu einem durchschnittlichen Wachstum von 1 %, wie im Koalitionsvertrag als Mindestanspruch formuliert, ist realistisch, aber auch ambitioniert. Hierzu bedarf es gleichzeitiger substanzieller Fortschritte in allen für das Wachstum relevanten Bereichen. (Juli 2025)

Seite teilen

Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.

Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.

Datenschutzhinweise

Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.kfw.de/s/dekBbw3W

Link kopieren Link kopiert